近年、次世代スマートフォンとして注目を集めてきた「折りたたみスマホ」ですが、実際のところは期待通りには普及していないのが現状です。この記事では、「折りたたみ スマホ失敗」と検索して情報を探している方に向けて、その原因や背景を詳しく解説します。

まず「折りたたみスマホの欠点は何ですか?」という疑問に対し、耐久性や価格面、そして携帯性の問題が大きなネックとなっていることが分かります。「折りたためるスマホのデメリットは?」という観点では、折り目やつなぎ目といった物理的な構造が実用面に影響を与えており、快適な操作性を損ねる原因になっています。

「折りたたみスマホが流行らない理由は何ですか?」という問いには、「評判」の中にあるようなネガティブな意見も含まれます。特に「折りたたみスマホ ダサい」と感じるユーザーの声や、「Z Flip 何年使える?」「折りたたみスマホ 寿命」に対する不安が、購入をためらう一因となっています。

さらに「折りたたみスマホ 最新」モデルが登場しても、「売れ行き」が伸び悩んでいるのは、消費者が今なお「折りたたみ スマホ失敗」と感じる部分が多いためです。Appleの動向に注目が集まっており、「アップルは折りたたみ式iPhoneの量産を2026年後半に開始する見通し?」という話題も注目されていますが、「折りたたみ スマホiPhone」にも明確な課題が残ります。

この記事では、「折りたたみ スマホ失敗まとめ」として、現時点での問題点や将来の展望をわかりやすく整理し、「折りたたみ スマホ失敗の現状と今後」について多角的に考察していきます。

※この記事はプロモーションを含みます。

折りたたみ スマホ失敗の原因を解説

この記事のポイント

-

-

- 折りたたみスマホの主な欠点と課題がわかる

- 価格や耐久性が普及の壁になっている理由を理解できる

- 実際に使用する上での操作性や利便性の問題が見える

- Appleの参入による今後の展望を知ることができる

- 購入前に検討すべきポイントを把握できる

-

折りたたみスマホの欠点は何ですか?

折りたたみスマホには一定の注目が集まっていますが、現時点ではさまざまな欠点が存在します。特に問題とされているのは、構造上の耐久性です。画面の折りたたみ部分は頻繁な開閉により劣化しやすく、折り目のシワやヒンジの不具合が起きやすいといわれています。

加えて、価格の高さも普及の妨げになっています。最新技術を搭載している分、一般的なスマホよりも高額になる傾向があり、コストパフォーマンスに疑問を持つユーザーも少なくありません。

さらに、携帯性にも課題があります。折りたたみ構造のために本体が厚くなりがちで、ポケットに収まりにくいという声もあります。加えて重量もやや重く、片手操作には不向きな場面が多くなります。

このように、耐久性・価格・携帯性の3点は、折りたたみスマホが広く受け入れられるうえでの大きなハードルとなっています。

折りたためるスマホのデメリットは?

折りたためるスマホは画期的なデザインで注目されていますが、実際に使用するとなると多くのデメリットが見えてきます。代表的なのが、画面中央に現れる折り目の存在です。視覚的な違和感に加え、スワイプ時の操作性にも影響を及ぼす場合があります。

また、ソフトウェアの最適化が不十分な点も課題です。アプリによっては展開時と折りたたみ時で表示が崩れたり、レイアウトが不安定になることがあるため、日常利用ではストレスを感じる場面もあります。

加えて、バッテリー消費が多くなる傾向にも注意が必要です。広い画面を駆動するために電力を多く使い、結果として電池の減りが早くなることが多いです。修理費用が高額であることもユーザーにとっては大きなリスクといえるでしょう。

このように、デザインの斬新さと引き換えに、実用面では多くの課題が残されているのが現状です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 耐久性 | ヒンジやディスプレイの折り目部分が劣化しやすく、長期使用には不安が残る。 |

| 価格 | 通常のスマホと比べて2〜3割以上高額で、コストパフォーマンスに課題がある。 |

| 折り目の違和感 | 画面中央にうっすら線が入るため、表示や操作時に気になるという声が多い。 |

| 携帯性 | 折りたたんでも厚みが増し、ポケットに入れにくくなるなどの不便さがある。 |

| アプリ最適化 | 画面サイズの変化にアプリが対応していないケースも多く、動作に不具合が出ることがある。 |

| バッテリー持ち | 大型ディスプレイにより消費電力が増加し、電池持ちが悪くなる傾向がある。 |

| 修理コスト | 構造が特殊で修理費用が高額。特に画面やヒンジ部分の破損時は注意が必要。 |

| 売れ行き | 話題性に比べて販売数は伸び悩んでおり、メイン市場にはなりきれていない。 |

| 今後の展望 | アップルなど大手の参入予定はあるが、普及には技術と実用性のさらなる向上が必要。 |

折りたたみスマホを快適に使う便利アイテム一覧

| アイテム名 | 用途・特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 耐衝撃ケース | 折りたたみ機構に対応した専用設計のケース | 落下時のヒンジ保護やグリップ力向上に最適 |

| 専用保護フィルム | 画面の折り目に対応する柔軟性のある素材 | 操作性を損なわずにスクリーンを保護 |

| ワイヤレス充電スタンド | 立てかけたまま充電&動画視聴が可能 | 卓上利用に最適で、ながら操作に便利 |

| Bluetoothキーボード | 大画面モード時にPC感覚で文字入力が可能 | テキスト作業やメール返信がはかどる |

| スマホスタンド(折りたたみ対応) | 折りたたんだ状態でも安定して設置できる | 動画視聴・ビデオ通話などの用途に活躍 |

| マグネット式カーマウント | ヒンジ部分に干渉しない磁石式ホルダー | 車内でもスムーズに着脱・ナビ利用が快適 |

折りたたみスマホが流行らない理由は何ですか?

折りたたみスマホが流行らない理由として、まず挙げられるのは「価格の高さ」です。従来のスマホと比べて、折りたたみ機構やディスプレイの構造が複雑であるため、製造コストが高く、結果として販売価格も10万円台後半〜20万円超が一般的になっています。これが一般消費者にとって大きなハードルになっているのは明らかです。

次に「耐久性への不安」も普及の妨げになっています。折り目部分は構造上どうしても弱点となりやすく、長期間の使用で画面にシワができたり、ヒンジ部分にガタつきが生じたりするケースも報告されています。こうしたリスクが気になる人にとって、安心して長く使えるとは言いにくい面があります。

さらに、日常使いにおける「実用性の違和感」も見逃せません。片手操作が難しかったり、開かないと画面が見えなかったりと、従来のスマホに慣れた人にとっては操作感に戸惑うことがあります。アプリの最適化が不十分な場合もあり、ユーザー体験にムラが出る点も影響しています。

このように、価格・耐久性・操作性の面で懸念が多く、必須性の低さから「折りたたみスマホでなければ困る」という状況には至っていないのが現状です。

折りたたみスマホ 評判

折りたたみスマホの評判は、利用者の立場や使い方によって大きく分かれます。ポジティブな意見としては、「画面が広がることで動画視聴やマルチタスクが快適になった」「コンパクトに持ち運べるのに大画面を楽しめる」といった点が高く評価されています。特にガジェット好きなユーザーからは、新しい体験ができると好評です。

一方で、ネガティブな評判も少なくありません。「開閉するたびにヒンジが気になる」「画面中央の折り目が目立って気になる」といった物理的な違和感や、「バッテリーの持ちが悪い」「思ったより重い」といった日常使いでの不便さが挙げられています。

また、「まだ周囲で使っている人が少ない」「スマホケースなどの周辺アクセサリーが少ない」という理由で、主流の選択肢とまではなっていない印象を受ける人も多いようです。周囲に使っている人が少ないと、故障時の相談やサポートの情報が手に入りにくいと感じる人もいます。

このように、折りたたみスマホの評判は一長一短です。革新性を評価する声がある一方で、実用性やコストパフォーマンスの観点から慎重になるユーザーも多く、現段階ではニッチな存在という見方が支配的です。

折りたたみスマホ ダサい

「折りたたみスマホはダサい」と感じる人が一定数いるのは事実です。見た目のデザインが従来の直線的なスマートフォンと異なるため、好みが分かれやすい点が大きな要因です。

特に、折りたたみ部分のヒンジ構造や厚みが目立つことで、スタイリッシュさよりも「古めかしさ」や「ガジェット感」が強調されやすく、それがダサいと感じられてしまう背景となっています。また、開閉のたびに「パカッ」と音がすることが、フィーチャーフォン時代を思い出させ、今のミニマルなデザイン嗜好とはギャップを感じる人も多いようです。

ただし、これらはあくまで主観的な意見であり、ブランドによっては非常に洗練されたデザインも存在します。特に最近のモデルでは、より薄く、スタイリッシュなフォルムへと進化しており、選び方次第で「ダサい」とは真逆の印象を持たせることも可能です。

このように、「折りたたみスマホ=ダサい」と断定するのは早計であり、実際のデザインや使い方次第で評価は大きく変わる点を理解しておくとよいでしょう。

折りたたみスマホ 折り目

折りたたみスマホにおいて最も多く聞かれる懸念のひとつが「折り目の存在感」です。画面を折り曲げる構造上、ディスプレイの中央にはどうしても折り目(しわ)が生じやすくなっています。

この折り目は、使い始めの段階では気にならないこともありますが、光の反射やスクロール中の指触りによって視認性や操作性に影響する場合があります。とくに動画視聴やゲームプレイなど、画面全体をフラットに使いたい場面では不満につながりやすい点です

現在発売されている折りたたみスマホ一覧

| メーカー | モデル名 | 画面サイズ | メモリ/ストレージ | 重量 | 発売年 | 特徴 | 参考価格(税込) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Samsung | Galaxy Z Fold5 | 7.6インチ(メイン) | 12GB / 256GB~ | 253g | 2023年 | 大型画面のブック型、マルチタスク向け | 約253,000円 |

| Samsung | Galaxy Z Flip5 | 6.7インチ(メイン) | 8GB / 256GB~ | 187g | 2023年 | コンパクトな縦折り型、サブディスプレイ搭載 | 約134,824円 |

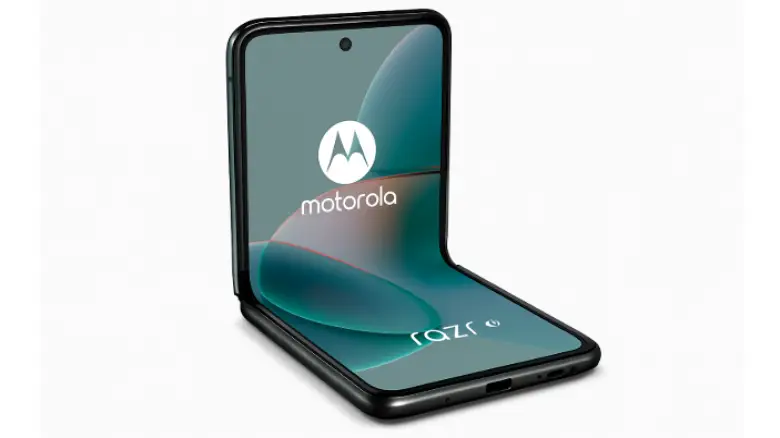

| Motorola | razr 40 | 6.9インチ | 8GB / 256GB | 188.6g | 2024年 | 軽量・薄型、洗練されたデザイン |

|

| Motorola | razr 40 Ultra | 6.9インチ | 8GB / 256GB | 188g | 2024年 | 大型サブ画面、高リフレッシュレート | 約89,800円 |

| HUAWEI | Mate X3 | 7.85インチ(メイン) | 12GB / 512GB | 239g | 2023年 | カメラ性能が高く、ハイエンド志向 | 約289,800円 |

| OPPO | Find N2 Flip | 6.8インチ | 8GB / 256GB | 191g | 2023年 | バッテリー持ち良好、大画面サブディスプレイ | 約128,000円 |

折りたたみスマホ つなぎ目

折りたたみスマホにおいて「つなぎ目」は、ユーザーが最も気になるポイントのひとつです。画面が折れる構造上、ヒンジ部分やディスプレイのつながる箇所にわずかな段差や隙間が生じることがあります。これは構造上避けられないものですが、使い勝手や耐久性に影響を与える要素として注目されています。

特に、つなぎ目の「目立ちやすさ」や「手触り」はメーカーによって異なります。たとえば、SamsungやMotorolaの最新モデルでは、ヒンジ部分に特殊な設計を採用し、つなぎ目をできる限りフラットに近づける工夫がされています。これにより、段差を感じにくく、開いた状態での視認性も高まっています。

ただし、完全に段差や線が消えるわけではありません。光の加減や角度によっては、つなぎ目が浮き出て見えることもあり、「まっすぐな画面」に慣れているユーザーにとっては違和感を覚える場面もあります。また、つなぎ目からホコリや湿気が入りやすい構造であることから、メンテナンスや丁寧な取り扱いも必要になります。

このような理由から、購入を検討している場合は、実際に店頭で手に取って画面の折れ目やつなぎ目の状態を確認するのが理想です。各メーカーのレビューや口コミを参考にするのも有効です。特に感触や見た目にこだわりがある方は、事前確認を怠らないようにしましょう。

今後の技術進化によって、つなぎ目の存在感はさらに小さくなると予想されますが、現時点では「完全な一体感」はまだ実現していません。とはいえ、各社が改良を重ねており、折りたたみスマホ市場の成熟とともに改善が進んでいる点は評価できます。

- つなぎ目の存在は構造上不可避:折りたたみスマホはヒンジ構造を持つため、画面のつながる部分に段差や折れ線が生じやすい設計です。

- 視覚的・触覚的な違和感:画面を開いた際に、光の反射や角度によってつなぎ目が目立つことがあり、タッチ操作時の感触にも影響を与える場合があります。

- メーカーによって仕上がりに差:SamsungやMotorolaなどは、つなぎ目の目立たないヒンジ設計を追求しており、違和感の少ない製品を展開しています。

- 防塵・防水面での懸念:つなぎ目からのホコリや湿気の侵入リスクがあるため、従来型スマホに比べて耐久性に課題があるとされています。

- 日常使用には慎重さが必要:つなぎ目部分に過度な力をかけると故障の原因になりやすいため、丁寧な扱いが求められます。

- 購入前の実機確認が安心:つなぎ目の目立ち具合や使用感は個人差があるため、可能であれば店頭での確認がおすすめです。

- 今後の技術進化に期待:ディスプレイ素材やヒンジ技術の進歩により、つなぎ目の違和感は将来的にさらに軽減される見込みです。

折りたたみ スマホiPhone

折りたたみスマホ市場が拡大する中で、AppleがiPhoneシリーズに同様の機能を導入するのではないかという期待が高まっています。特にiPhoneファンの間では、「Appleが参入すれば流れが変わる」という声も少なくありません。

Appleが折りたたみスマホを出す可能性が注目されている理由のひとつは、現在販売されている折りたたみ端末に対して「完成度がまだ低い」「価格が高い」といった不満があるからです。Appleは従来から、高品質な製品で新しいカテゴリーを一般層へ普及させてきた実績があり、今回もそれが期待されています。

ただし、Appleは折りたたみ技術に対して非常に慎重な姿勢を取っており、すでに多数の特許申請はされているものの、市場に出す時期や仕様の詳細はまだ正式発表されていません。これまでの流れから考えると、競合他社の技術や市場反応を十分に検証したうえで製品化に踏み切る可能性が高いでしょう。

今後、Appleが折りたたみスマホ市場に参入することで、業界全体の品質や価格競争が進むと予測されています。そのため、今は様子を見つつ、公式の動向を注視することが賢明です。

アップルは折りたたみ式iPhoneの量産を2026年後半に開始する見通し?

最近の業界レポートによると、Appleが折りたたみ式iPhoneの量産を2026年後半に開始する可能性があると報じられています。これにより、長らく噂されてきた「折りたたみiPhone」がようやく現実のものとなるかもしれません。

このタイミングが注目される理由は、技術面と市場面の両方が関係しています。まず、Appleは製品の完成度を非常に重視する企業であり、折りたたみディスプレイの品質やヒンジ構造の耐久性に十分な検証期間を設ける傾向があります。また、現在の市場ではSamsungやHuaweiといった先行メーカーがすでに多くの実績を積んでおり、Appleとしてもその反応を見た上での投入判断となる可能性が高いのです。

さらに、2026年という時期は、5Gの普及がさらに進み、より高性能なプロセッサやディスプレイ技術が一般化していることが予測されます。これにより、Appleとしても満足度の高いユーザー体験を実現しやすくなっていると考えられます。

もちろん、これは現時点での予測であり、Apple自身からの正式な発表はまだありません。しかし、折りたたみスマホという新しいカテゴリーにおいて、Appleがどのような一手を打つのかは多くのユーザーにとって注目の的であることは間違いありません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製品名 | 折りたたみ式iPhone(仮称) |

| 発売時期(予測) | 2026年後半〜2027年頃 |

| Apple公式発表 | 現時点では未発表 |

| 信頼できる情報源 | Apple公式Newsroom iPhone製品ページ |

| 予想される特徴 | フレキシブルディスプレイ、折りたたみ構造、Apple独自のヒンジ技術 |

| 出願された特許 | 複数の折りたたみデバイスに関する特許が確認されている |

| 市場での注目点 | Appleが本格参入すれば折りたたみ市場の拡大が予想される |

| 注意点 | 現時点の情報は全て予測またはリークによるものであり、公式な信頼性はない |

折りたたみ スマホ失敗の現状と今後

折りたたみスマホ比較

7.6インチ / 12GB+256GB / 約253g / ブック型大画面モデル。マルチタスク向け / 約253,000円

6.7インチ / 8GB+256GB / 約187g / 縦折りタイプ、コンパクト / 約134,824円

6.9インチ / 8GB+256GB / 約188.6g / 軽量・洗練デザイン / 新品52,200円・中古47,480円

6.9インチ / 8GB+256GB / 約188g / 大型サブ画面、高リフレッシュ / 約89,800円

7.85インチ / 12GB+512GB / 約239g / カメラ性能重視 / 約289,800円

6.8インチ / 8GB+256GB / 約191g / バッテリー持ち◎、大画面サブディスプレイ / 約128,000円

Z Flip 何年使える?

Samsungの「Galaxy Z Flip」シリーズは、折りたたみスマホの中でも特に人気の高いモデルですが、実際に何年使えるのかという点は多くのユーザーが気になるところです。

メーカー公式では、折りたたみ回数に関する耐久テスト結果が公表されており、たとえば「Z Flip 3」は20万回以上の開閉に耐えることが示されています。1日100回開閉した場合でも、約5年以上の使用が可能な計算です。

ただし、実際の寿命はそれだけで決まるわけではありません。ディスプレイやバッテリーの劣化、ヒンジ部分の摩耗、外装の傷など、複合的な要因が影響します。特に折りたたみ構造ゆえの摩耗やダメージの蓄積は、通常のスマホよりも早く訪れる場合があります。

ユーザーの使い方によっても大きく差が出ます。例えば、頻繁に開閉を繰り返す方や、屋外での利用が多い方は劣化が早まる傾向があります。一方、丁寧に扱い、落下や衝撃を避けていれば、十分長期間の使用も可能です。

もし長く使いたいのであれば、定期的なメンテナンスや保護ケースの使用、過充電の回避などが重要なポイントになります。また、故障や劣化が気になるようになったら、早めに修理や買い替えを検討するのも一つの手です。

折りたたみスマホ 寿命

折りたたみスマホの寿命は、一般的なスマートフォンに比べてやや短いとされています。その理由は、可動部分が多く構造的に複雑なため、故障リスクが高くなりやすいからです。

とくにヒンジ部分や折り目のあるディスプレイは、耐久性に大きく影響を及ぼすポイントです。これらの部品は、繰り返しの動作によってどうしても摩耗やゆるみが生じやすくなります。メーカー側では耐久テストを行っており、多くのモデルが「20万回の開閉テスト」をクリアしているものの、それは理想条件下での話です。

日常生活での使用では、湿気、ホコリ、衝撃などが加わることで、実際の寿命は短くなることもあります。特にディスプレイの表面に細かなシワや破損が現れると、タッチ操作の精度や表示品質に影響を与えることがあります。

また、ソフトウェアのサポート期間も忘れてはいけません。最新のOSやセキュリティアップデートが受けられなくなると、実質的な寿命と捉えるユーザーも多いため、購入時にはその点も確認しておくとよいでしょう。

総合的に見ると、折りたたみスマホの平均寿命は3〜5年程度と考えられます。これは使用頻度や保管状況によって前後するため、日常的なケアが長持ちのカギとなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| Z Flipの耐久回数 | 約20万回の開閉テストをクリア。1日100回使用しても約5年以上利用可能。 |

| 平均寿命の目安 | 3〜5年程度が一般的。使用頻度やメンテナンス状況により変動。 |

| 主な劣化ポイント | ヒンジの摩耗、ディスプレイの折り目部分、バッテリーの劣化。 |

| 使用上の注意 | 落下や過度な開閉を避ける。湿気やホコリの多い環境での使用は控える。 |

| 長持ちさせるコツ | 保護ケースの使用、定期的なクリーニング、過充電の回避。 |

| ソフトウェアサポート | OSやセキュリティのサポート切れが実質的な寿命になる場合もある。 |

折りたたみスマホ 売れ行き

折りたたみスマホの売れ行きは、一部の技術好きや新しいもの好きの層に支えられている状況です。SamsungやMotorolaが積極的に新製品を投入していますが、全体のスマートフォン市場と比べるとシェアは限定的です。

特に、日本国内では価格の高さや実用性への懸念から、普及には時間がかかっています。大手キャリアでの取り扱いは増えつつあるものの、店舗での売れ筋ランキングに折りたたみモデルが登場することは少なく、ニッチな存在にとどまっています。

加えて、多くのユーザーが「折りたたむ必然性」を感じていないことも売れ行きが伸び悩む要因の一つです。スマホに求めるのはシンプルさと使いやすさであり、構造が複雑な折りたたみ式は敬遠されがちです。

折りたたみスマホ 最新

2025年現在、最新の折りたたみスマホはディスプレイの耐久性や折り目の目立ちにくさが大きく進化しています。Samsungの「Galaxy Z Fold5」や「Z Flip5」、Motorolaの「Razr 40」などが話題になっています。

これらのモデルでは、ヒンジ構造の改良や防水性能の強化など、従来モデルの弱点を克服する設計が進んでいます。特に外側ディスプレイの拡大や、カメラ性能の向上など、通常スマホと比較しても遜色ないスペックが備わるようになりました。

ただし、価格は依然として高く、10万円台後半から20万円台前半が中心です。一般的なスマホとの価格差がハードルとなっており、広い層への普及には至っていません。先進的なガジェットとして注目はされていますが、購入をためらうユーザーも多いのが現状です。

折りたたみ スマホ失敗まとめ

ここまで折りたたみスマホに関する現状を見てきましたが、技術的な進化があっても大衆的な成功にはまだ遠いというのが現実です。高価格帯であること、耐久性への不安、そして「折りたたむことの必要性」が明確でない点が大きな課題です。

特に折り目やつなぎ目の目立ち、ヒンジ部分の故障リスクなど、構造上のデメリットが日常使いにおいて気になるポイントとなっています。加えて、スタイルとして「ダサい」と感じるユーザーもいるなど、デザイン面での好みも分かれる要因です。

現時点では折りたたみスマホは一部ユーザーにとって魅力的な選択肢であるものの、万人受けするまでには至っていません。日常に欠かせない理由が見つからない以上、主流になるには時間がかかるでしょう。これらの点を総合すると、「折りたたみスマホは失敗だった」と判断する声も理解できる状況です。